花絮

旅途趣事:夕次鳳城

這是粗眉仔和阿甲在鳳城某酒店過夜時遇上的一件趣(或怪?)事。

「為甚麼要到這樣的地方?」阿甲問。

「只有這裏才有比較似樣的酒店。」粗眉仔答。

「甚麼?」阿甲驚問:「今晚我們要住在這地方?」

「是的。」

阿甲望望車窗外,皺起眉頭道:「這裏夜晚有沒有甚麼節目?」

「始終鄉下地方,當然不會好似城市一樣夜夜笙歌的了…」

阿甲想了想然後問:「我不要求這兒有酒吧或音卡啦OK,但起碼找間舖頭吃宵夜是沒有問題的吧?」

「很難講,」粗眉仔聳聳肩道:「鄉村嘛!都是太陽一落山就上床睡覺的,而且…天氣還這麼冷。」

阿甲可能是太失望,長長地歎了口氣,在冰冷的虛空中彷如呼出縷縷炊煙。

粗眉仔有點不忍心,於是安慰道:「明早我們要一早起來,還是早點兒上床睡覺好。」

說著說著,旅遊巴已經駛到酒店正門前。

阿甲搶住落車,一落車就深深吸了口氣然後說:「沒有想像中冷。」

這裏是一個名叫永定(又稱鳳城)的小鎮,小鎮鄰近廣東省邊界。酒店位處山上,可以望見整個鎮。

阿甲仔細地把正門打量了好一會才說:「從正門看,這酒店還勉強可以接受…」

粗眉仔笑道:「不接受也得住下,這是附近一帶最好的一間酒店。」

阿甲��有答話,逕自拖著行李往大堂走去。

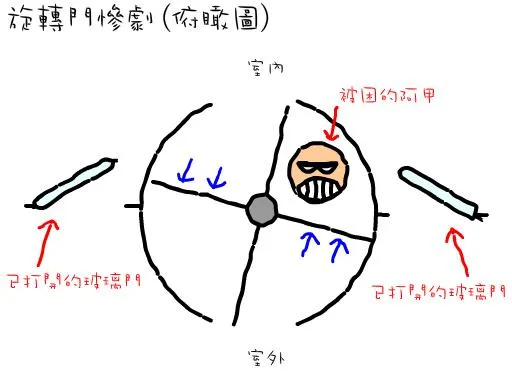

酒店入口正中間,有樣在香港差不多已是絕種的東西—旋轉玻璃門。

「哈!想不到現在還有這東西,真好玩!」一邊說,阿甲就一邊伸手推門。

粗眉仔陡地想起往日某段有關旋轉玻璃門的恐怖經歷,正想上前阻止,卻經已太遲了。

「咦?怎麼…」阿甲叫道:「怎麼會推不動的?」玻璃門轉了小半圈就停了,他進退不得。

果然如此,粗眉仔心想。

阿甲用力推了一會,見玻璃門仍然係一動不動,便向粗眉仔喊道:「別只站在旁邊看,快幫手推!」

兩人奮力推,玻璃門還是毫無反應,粗眉仔忍不住笑道:「算了吧!不如你就在裏面過夜好了。」後來見阿甲氣得連面色都變了,便立即陪笑道:「我去叫人來幫手。」

旋轉門兩邊各有一道玻璃門,都是打開的。

酒店大堂裏陰陰暗暗的,沒有半點人工照明,正中央有一個偌大的木製圓土樓模型,再深入一些就見到幾張梳化,梳化後有兩點暗黃色的螢火,原來是登記處櫃檯上的蠟蠋。

櫃檯後沒有人,粗眉仔見跟前有一個手按鐘,便伸手按了幾下,冰冷的金屬。

等了一會,櫃檯後還是空空如也,粗眉仔才剛轉身,眼前就出現一個人影,當即嚇一大跳。

「我倒轉推,出來了…」阿甲木無表情地說。

「好在你出得來,我還未找到人呢!」粗眉仔苦笑道。

話口未完,粗眉仔背後就傳出把女人聲:「你好…」

粗眉仔驚魂未定,便讓阿甲搶先罵道:「喂!你們的門壞了!」

櫃檯後穿著疑是服務員制服的女人問:「門?怎麼了?」

阿甲指住還有點微弱自然光的方向,沒好氣地說:「那道門呀!推不動!」

服務員尖聲道:「怎會呢?那兩道門都已經打開了,哪用推?」

「我說的是那道旋轉門。」

「那道門不能用的。」

粗眉仔趁阿甲氣得說不出話來,立即插嘴說:「請你幫我們登記。」

服務員聽罷便低下頭,專業地開始工作,阿甲也就不好再說,雙方休戰。

兩分鐘後,櫃檯上多了兩張鎖匙卡,服務員幽幽地說:「可以了。」

冬天的太陽特別早睡,室外的自然光越來越弱,大堂內卻仍舊只有兩顆可憐的燭火,粗眉仔終於忍不住問:「為甚麼不開燈?」

「沒有電。」服務員回答。

粗眉仔望向酒店門囗,隱約看見外面星星燈火,便問:「可是外面有燈…」

「沒有電。」服務員說。

「有無搞錯!」阿甲出於本能大聲咆哮:「沒有電算甚麼酒店?這麼冷!叫我們今晚如何睡?而我最不滿意的,就是你的態度…」

服務員耐著性子,靜靜地等阿甲把話罵完,然後才陰陰沉沉地說:「發電機壞了。」

「亂講!你…」

這次粗眉仔沒讓阿甲講完,就把他押到房間去。

「沒有電,這酒店還住得下去嗎?」阿甲將行李扔到床上,憤憤地說。

「總好過在外面過夜吧!」

「你有電筒嗎?」

「等等…」粗眉仔從腰包裏挖出電筒,遞向阿甲道:「這裏…」

「哎唷!」

「甚麼事?」

「好痛…哎…」

粗眉仔按著電筒,與此同時,頭頂忽然大放光明,房間裏忽然大放光明。

阿甲揉揉腳脛苦笑道:「還好,有電了,有電了…」

「你沒事吧?」粗眉仔問。

阿甲向腳旁的茶几努努嘴,他幾乎給絆倒了。

稍為休息了一會,阿甲提議去吃飯。

「到那兒吃去?」

「不如就在酒店吃吧…我很累,不想再走了。」阿甲訕訕地說。

這酒店位處山上,去市集要走頗長的斜路,粗眉仔差點就忘了。

兩人未到餐廳,就聽到裏面人聲雜沓,才踏入半步,便聞到香煙的臭味。

「我知道為甚麼有電了。」粗眉仔說。

「為甚麼?」

「因為人多。」

餐廳裏有三四十人,看樣子應是本地旅行團。

二人在一個僻靜的角落坐低,並點了菜。

「怎麼好像越來越冷似的?」阿甲哆嗦著問。

「我也這麼覺得。」

阿甲打量了天花板好一會,語帶猶豫地說:「好像…開了冷氣。」

粗眉仔聽罷,身上血液在瞬間完全凝固,因為驚嚇。

服務員禮貌的道:「對不起,這是中央冷氣,關不掉。」

二人用了不到半小時就將晚餐吃完,並逃也似的跑回房間。

「我去洗澡。」綣曲在床上被堆裏的阿甲說。

粗眉仔伸伸懶腰道:「好的,睡吧…反止無事好做。」電視播的都是當地節目,文化不同。

剎那間,所有的光都消失了,留下一片漆黑。

「哎唷!」

「甚麼事?」

粗眉仔驚沒聽到阿甲的回答,心急下摸出手電筒,按著。

阿甲站在牆邊捂著鼻子,痛苦地說:「沒事沒事…」

「發電機又壞了。」這是服務員的解釋。

「那可以給我一些熱水嗎?」粗眉仔沒好氣地問。

「好的,你等一等,有熱水的話我告訴你。」

回到房間後,阿甲問:「怎麼了?」他受了多重打擊,決定如非有生命危險,絕不落床。

「我叫人拿熱水來,洗洗腳也好。」

「還是算了吧…」

粗眉仔這時候才想起,自己沒有把房號告訴服務員,於是又匆匆的找她去了。

服務員正蹲在櫃檯後的地上,用磚頭堆砌著某種裝置。

「你在…砌火爐嗎?」粗眉仔問。

「你要熱水嘛。」服務員說。

「你要在這裏煲水?」

「是的,廚房無電,所以要用煤,你等一等,很快就給你煲起…」說著服務員就在磚頭上放下一個大鐵水煲。

「算了算了,」粗眉仔連忙陪笑道:「不用煲了。」

「很快就可以了。」

「別煲,真的,不用煲。」

服務員呆呆地盯著粗眉仔,在昏黃的燭光下,她的臉變得陰森駭人…

「熱水拿來了嗎?」阿甲問

「沒有。」

沉默了大概十來秒,阿甲才說:「天寒地凍,還是早點睡吧,甚麼都不要洗了,除非有火警,否則打死我也不會落床…」

粗眉仔綣縮在被窩裏沒有答話,他只想立即睡著,儘快捱過這個恐怖的晚上。

旅途趣事:機場奇遇

「我們是不是去錯了地方?」阿甲問。

粗眉仔望望牆上的電視螢光幕,點頭答道:「是這裏沒錯。」

「怎麼會還未登機?」阿甲又問。

現在距離原定的飛機起飛時間,只有十五分鐘。

「我們的飛機小,不用五分鐘就搞掂。」粗眉仔安慰道。

「唉!我怕…」阿甲一臉憂心地講:「我怕我們會像他們一樣…」說著他便向候機室的另一邊努努嘴。那邊滿滿地堆著二百個旅客,他們乘搭的班機經已延遲二十分鐘。

「應該不會吧,如果真是要延遲的話,螢光幕上會打出來的。」粗眉仔充滿信心地說。

「會不會是因為雪災。」這年春節前夕,華中多省發生罕見的大雪災,交通嚴重癱瘓。

「不會,災區離福建很遠呢!更何況我們的飛機是去香港,完全不會受到影響。」

「新加坡更加不受影響吧?可還不是這樣?」

粗眉仔沒得說,延遲的那班機是飛往新加坡的,他剛才是故意看漏了。

阿甲見粗眉仔無話可說,立即跺足恨道:「偏偏我今次又沒有買旅遊保險!哎!」

粗眉仔忍不住回嘴:「你放鬆點好啦!螢光幕上還沒有打延遲出來,也許真的沒有事呢!」

阿甲用手指狠狠地戳了兩下錶面,扁著嘴說:「只剩下五分鐘,依我看,九成都是凶多吉少…」

粗眉仔受夠了,他撇下阿甲,逕自走向登機閘口。

登機閘口處聚了好些悽悽惶惶的旅客,阿甲的擔心原來不是多餘的。

閘口前有道玻璃門,玻璃門後面擺了個櫃檯,櫃檯處站著四個穿制服的人,兩男兩女,他們都低著頭不說話,顯得有點焦慮。

其中一個男人伸手推開玻璃門,探頭向那四件制服問道:「怎麼了?」

四件制服不約而同地嚇得縮了一縮,半晌,其中一個女的鼓起了勇氣,湊過去說:「現在還未可以開門。」

男人見那女的作勢要關門,連忙問:「為甚麼還未開始登機?」

那女的二話不說便將玻璃門關掉,男人怕頭被夾到,只好退後,不再理論。

時間一分一秒過去,玻璃門前聚集的人越來越多,有人翹首張望,有人搔手弄姿,有人漫無目的地來回踱步,卻沒有一個人敢去碰那道玻璃門。縱使這些人表演得如此落力,他們仍然無人問津。

粗眉仔看看電視螢光幕,他們所乘的班機旁邊還是沒有延遲的字樣,雖然這時候,時鐘上所顯示的時間已經比原定要起飛的快了七分鐘。

「現在已經過了時間了,發生了甚麼事?」粗眉仔敞開玻璃門朗聲問道。

所有人冷不防粗眉仔會有此舉動,紛紛集中到一點來。

方才那個穿制服的女職員率先衝向粗眉仔開口道:「沒有飛機。」

粗眉仔身後某把聲音搶著問:「為甚麼?」

那女的想了想然後說:「因為…大霧…」

登機閘口旁邊是一排落地玻璃,遠至跑道處行走的飛機仍然清晰可辨,粗眉仔不想欺騙自己雙眼,正想開口辯駁一番,背後又有另一把聲音打斷道:「有無搞錯呀!你自己看看外面,哪有甚麼霧?」

「對呀!別亂說嘛!」

「飛機到底來了沒有?」

一時間,粗眉仔背後變得人聲聒噪,大家自說自話,誰也沒理會誰在說甚麼。

那女的自忖招架不住,立即轉身尋求支援,櫃檯卻已經空空如也,嚇得她急急腳走開去了。

走了個發泄對象,大家霎時間冷靜落來,不到五秒,眾人便紛紛散去,返回自己的崗位,繼續發言前的「表現」。

粗眉仔返回阿甲身邊,阿甲只用眼尾瞥一瞥粗眉仔就算了,他已經將一切看在眼裏,用不著口頭說明。

大概五分鐘之後,玻璃門再次打開,兩個穿制服的女人推住一架手推車入來,手推車上整齊地疊著幾十件餐盒模樣的物體。

「有東西吃了,可能要長期抗戰呢!」阿甲滿心期待地說。

手推車「颼」地駛過粗眉仔和阿甲,向候機室的另一邊快速遠去。

「甚麼?不是我們的嗎?」阿甲叫道。

「看樣子是給去新加坡那班機的,沒我們份…」

粗眉仔沒說錯,那兩個穿制服的女人果然開始派餐盒,憑去新加坡的登機證可以領取,一人一盒。

「嚇!為甚麼會沒我們份的?為甚麼?嚇?為甚麼?」

粗眉仔見阿甲有失控的跡象,連忙道:「不派還好,這表示我們也許很快就可以上機,你自己看。」

「看甚麼?」阿甲驚問。

「螢光幕。」

阿甲依言望去,見前往香港的班機旁邊還未出現延遲的字樣,氣息便稍稍舒緩過來,半晌終於木無表情地說:「但願如此…」過了不知多久以後,一個空的餐盒被扔到阿甲身旁的垃圾筒。

「我知道了,這是歧視。」阿甲陰陰沉沉地說。

「甚麼岐視?」粗眉仔問。

「中國人一向都是對外國人好,對自己人差,他們撘的是國際航線,當然是有飯吃了!」

粗眉仔沒好氣地說:「大陸去香港都屬於係國際航線,我們現在不是在國際機場嗎?你忘記了吧!」

阿甲冷笑道:「這又如何?回歸以後,我們就是中國人,當然要一視同仁。」

「你多心了…」說罷粗眉仔便走了開去,不讓阿甲再有發言的機會。

玻璃門附近已經無人聚集,櫃檯處卻突然冒出一個頭來。可能這個頭實在太「含羞答答」,沒有一個旅客忍心走近去嚇跑她。

粗眉仔用手指扣了扣玻璃,那個頭好像略略振動一下,之後便不動聲色的完全縮入櫃檯去了。

「甚麼時候才可以上飛機呢?」粗眉仔推開玻璃門問。

那個頭終於按捺不住,整個伸了出來,一臉錯愕地說:「沒有飛機。」

「甚麼?沒有飛機?」粗眉仔背後的聲音道。

「有無搞錯!已經過了廿分鐘!」

「到底那班機是不是延遲了?」

「喂!至少都找個人出來交待呀!」

在一片吵鬧聲中,那個頭驚恐地消失得無影無蹤。

粗眉仔不想再聽阿甲的怨言,便跟其他旅客一樣,留在玻璃門附近「表現」,他挑了個比較省力的項目:挨著玻璃門閉目養神。

過了一會,粗眉仔感覺旁邊多了一個人,張開眼睛一望,原來是個穿制服、拖住行李箱的男人,看起來十足飛禨師的模樣。

飛機真的還未到嗎?粗眉仔不禁懷疑,再望望櫃檯,先前那四件制服又出來了,只見每張臉都是信心十足,神氣非凡,彷彿沒有發生過任何事一樣。

那個飛禨師模樣的男人陡地噓一口氣,便推開玻璃門,昂首闊步地行出去了。其他旅客不知道何來靈感,亦自動自覺地在玻璃門前排隊。

「終於可以上機了吧…」阿甲走過來疲倦地說。

粗眉仔望一眼螢光幕,還是沒看見「延遲」,方知道一切的擔心和煩燥,原來都是多餘的。

扣上安全帶後,阿甲自語道:「其實大陸一直都是這樣,我們香港人未曾習慣,才會這樣大驚小怪…」

過了一會,坐窗口位的粗眉仔才問:「甚麼這樣?」

「隱瞞,然後當無事發生。」

粗眉仔覺得話不中聽,便小聲地「哦」了一聲,然後別過臉去呆望窗外。

「就是因為這樣,中國才發生這許多悲劇。」阿甲接著說:「比如說這架飛機要撞了,可是居然沒有廣播說要扣安全帶,你說,死的人可不是更多嗎?」

粗眉仔索性閉上雙眼裝作沒聽見,沒多久就昏昏沉沉地睡著了。

土樓百科:土樓如何建成?

高大威猛的土樓,全用夯土技術建成,原材料只是極其簡單、就地取材的東西,由紅壤摻上竹片、砂石、糯米粉湯、紅糖、蛋白夯造而成。。

夯土技術是建築史上的重大發明,中國在新石器時代即開始使用這種建築技術。為使泥土緊密,防水滲漏而加以夯打,其功能猶如今日的滾壓路基。令鬆軟的粘土象岩石一般堅硬。

千萬不要小看這些土堆成的建築,它們幾經夯打,在狂風暴雨中仍能巍然屹立,真真正正係「金剛不壞之身」。

以夯土為隔牆,除了堅固耐用外,還大量地節約了木材。

土樓百科:土樓的間格如何?

圓樓或方樓的底層均作廚房、飯廳,有的也作牛欄、豬圈。底樓對外絕不開窗。2層樓為放置穀物和農具的雜物間,對外也罕有開窗。3層以上為臥室。樓上樓下的房間及每一單間均一樣大,一般為10米2左右,顯得狹小,僅容一床一櫥一桌,反映出客家家族不重臥室而以廳為主要活動空間的習慣。大多土樓內的走廊為敞廊,大家共用,每個房間的門與窗都開向走廊。也有一些土樓內部以八卦式單元切割或從一樓到頂樓每一間均為獨立單元。各家人靠樓梯上下相連。

土樓百科:土樓為甚麼用圓?

與方樓相比,圓樓有以下優點:

(1)方樓的四個角房間光線暗、通風差、緊鄰木樓梯、噪音干擾大,因此最不受歡迎,故圓樓消滅了角房間。

(2)平等、均等是圓形的重要屬性之一。圓樓的房間朝向與方樓相比,好壞差別不明顯,有利於家族內部分配。

(3)同樣周長圍合成的圓形面積是方形面積的1.273倍。因此,採用圓樓可以得到比方樓更大的內院空間。(當周長相等時,方樓面積=1,圓樓面積=1.273)

(4)就圓樓的每個扇形房間而言,由於外弧較長,係土牆承重,內弧較短是木構架承重。因此,同樣面積的扇形房間比矩形房間更省木材,同時,由於圓樓消滅了角房間,對大木料的需要也相應減少。

(5)圓樓構件尺寸統一,普通的木匠就能很快計算出各種梁柱構件的尺寸及整個圓樓用料。

(6)圓樓的屋頂比方樓更加簡化,圓樓的兩坡頂要比方樓的九脊頂簡單得多,施工也相對簡便。

土樓百科:哪裏可以看見土樓?

土樓分佈地區以中國客家族群居住的福建西南山區,福建、江西、廣東三省交界地帶為主。其中比較著名的有福建永定縣的湖坑鎮洪坑土樓群、高頭鎮高北土樓群及漳州市南靖縣的田螺坑土樓群。

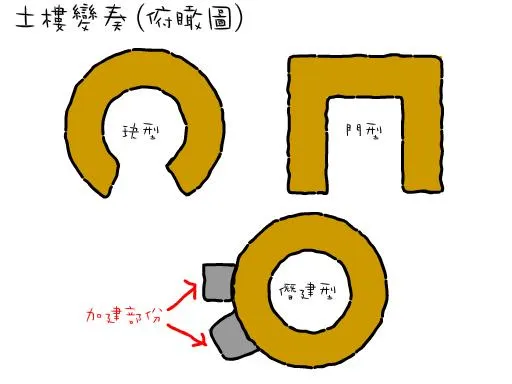

土樓百科:除了圓和方,土樓還有其他形狀嗎?

旅程結束 |